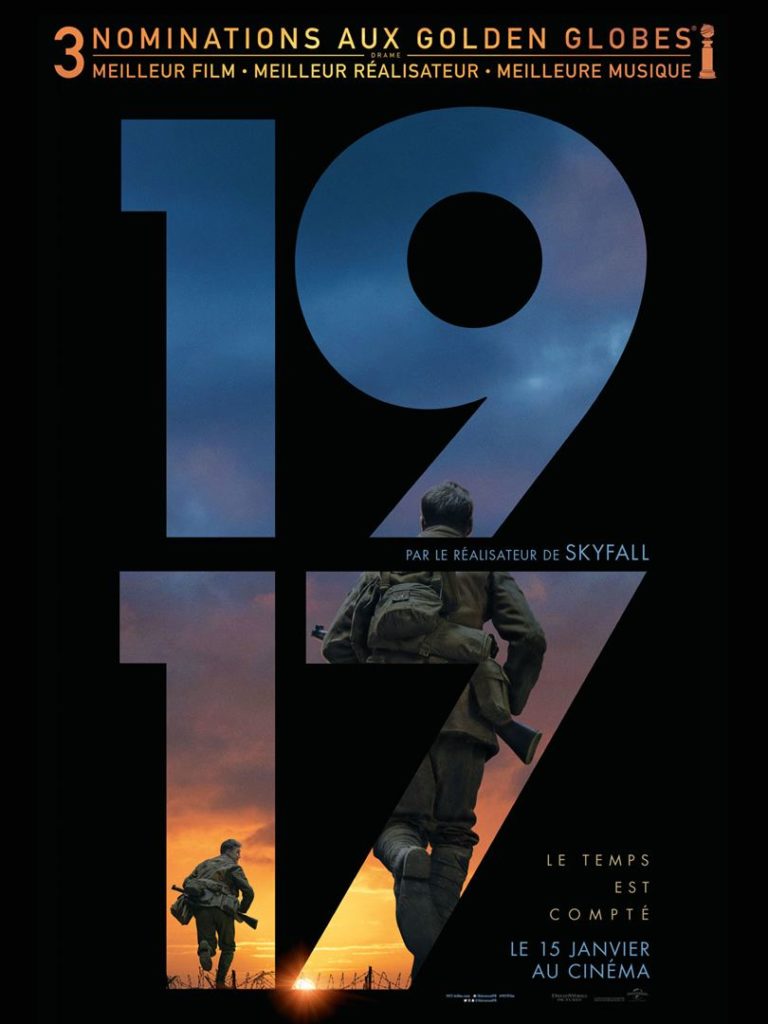

1917, France. Un jeune soldat anglais et son ami doivent traverser le No Man’s Land. La mission est cruciale : ils doivent empêcher une garnison de donner l’assaut et de tomber dans un guet-apens allemand. Leur temps est limité, et ils sont entièrement seuls.

Un plan séquence de deux heures : le pari de Sam Mendes pour retranscrire l’intensité et l’urgence de son histoire n’était pas gagné d’avance. Pas gagné, d’autant plus que le film souffre de la comparaison que Dunkirk de Christopher Nolan. Mais 1917 est ce que Dunkirk aurait pu être : un film qui parvient à ne pas être juste une prouesse technique mais à impliquer émotionnellement la-e spectateur-ice et à l’emporter.

Peu de personnages, ici : le tandem de départ et quelques gradés (têtes connues du public comme Benedict Cumberbatch ou Andrew Scott, pour ne citer qu’eux). Mais celui qui tient l’affiche, c’est George MacKay, dont c’est le deuxième rôle de premier plan après Pride en 2014. George MacKay campe un personnage qui n’a rien d’héroïque : l’élément principal de la guerre, c’est la chance. Le film, en effet, est une retranscription d’une histoire du grand-père de Sam Mendes, qui avait combattu pendant la première guerre mondiale. Une histoire improbable, de deux jeunes hommes qui tentent l’impossible pour éviter une catastrophe.

Là où 1917 réussit brillamment, c’est dans l’utilisation de la technique au service de l’émotion : le plan-séquence permet une immersion totale, et quand le calme revient, on souffle avec les personnages. Pour compenser la contrainte technique de la réalisation, le film se repose beaucoup sur la musique de Thomas Newman, qui signe une bande originale puissante, une de ses meilleures.

On pourra être décontenancé par l’aspect vidéoludique du film : c’est la contrepartie d’une oeuvre entièrement tournée en plan-séquence. Cependant, le travail de Roger Deakins, immense directeur de la photographie, est à couper le souffle. Habitué de Sam Mendes (on se souvient du combat en jeux d’ombres dans Skyfall), il offre à 1917 des moments de grâce inoubliables. C’est dans ces moments-là que le film prend vraiment son ampleur émotionnelle, tant l’écriture des personnages est réduite au minimum – à cause, justement, de ce récit très bref et linéaire. La course contre la montre, ici, n’admet pas les épanchements : soit les personnages sont très proches, auquel cas expliquer à quel point ils se connaissent serait d’une lourdeur malhabile, ou alors ils ne se côtoient que parce que soldats, et la brièveté de la rencontre ne nécessite pas d’approfondissement.

C’est là, peut-être que 1917 arrive à se différencier réellement de Dunkirk, dans lequel la prouesse technique surpasse toujours l’humain et l’émotion. La ligne est difficile à tenir : 1917 semble parfois un peu trop froid, on concèdera ceci. Cependant, il n’a pas la prétention de raconter une autre histoire que celle, très simple, de deux jeunes hommes partis délivrer un message. C’est la toute petite histoire à l’intérieur de la grande, avec, on se doute, une part d’affabulation. C’est là que le film fait sens dans sa construction : on sort du pur film de guerre avec le pathos qui peut aller avec, on est sur un récit de quelqu’un qui a été là (Sam Mendes, présent à la projection, n’a pas précisé si l’histoire était une vécue par son grand-père, ou une qu’on lui avait racontée).

C’est là, aussi, que le film est beau : cette histoire que lui a contée son grand-père et qu’il transporte avec lui depuis tout ce temps, Sam Mendes nous la raconte à son tour, avec ses armes de conteur à lui. Et là, quelque part, est toute la beauté du cinéma. En 2014, on découvrait George MacKay dans Pride, un film qui raconte que la communauté LGBT+ a aidé les mineurs dans leur grève contre Tatcher. Stephen Beresford, le scénariste de Pride, avait expliqué à l’avant-première française que c’était une histoire qu’il tenait d’un ancien petit-ami plus âgé que lui, mais que ce récit était tellement tabou qu’il aura fallu des années après l’écriture du scénario pour que quelqu’un accepte de produire le film. Aujourd’hui, avec Pride et 1917 à son actif, George MacKay a donc joué dans deux films radicalement différents mais qui ont, malgré des approches complètement opposées, la même envie : faire connaître la toute petite histoire dans la grande. Et dans les deux cas, c’est fait avec un coeur immense.

Avec 1917, Sam Mendes propose une oeuvre beaucoup moins engagée politiquement que ce qu’il a pu offrir au public, mais il y a, au coeur de ce récit, cette volonté de conter, ces moments de grâce au milieu de l’horreur – et même, dans l’horreur, dans cette retranscription sans concession d’une période que personne ici n’a connue – l’étoffe d’un grand film. Toute émotion est subjective, et il se peut que 1917 ne touche pas autant tout le monde que ce qu’il m’a touchée à moi. Je vous le souhaite juste, pour la beauté de l’histoire mais aussi pour la beauté du geste (cinématographique).

SophieM lui attribue la note de :

En bref

Film ambitieux, 1917 trouve son humanité au coeur de sa performance technique. A la fois un grand film de cinéma et une performance de conteur admirable.