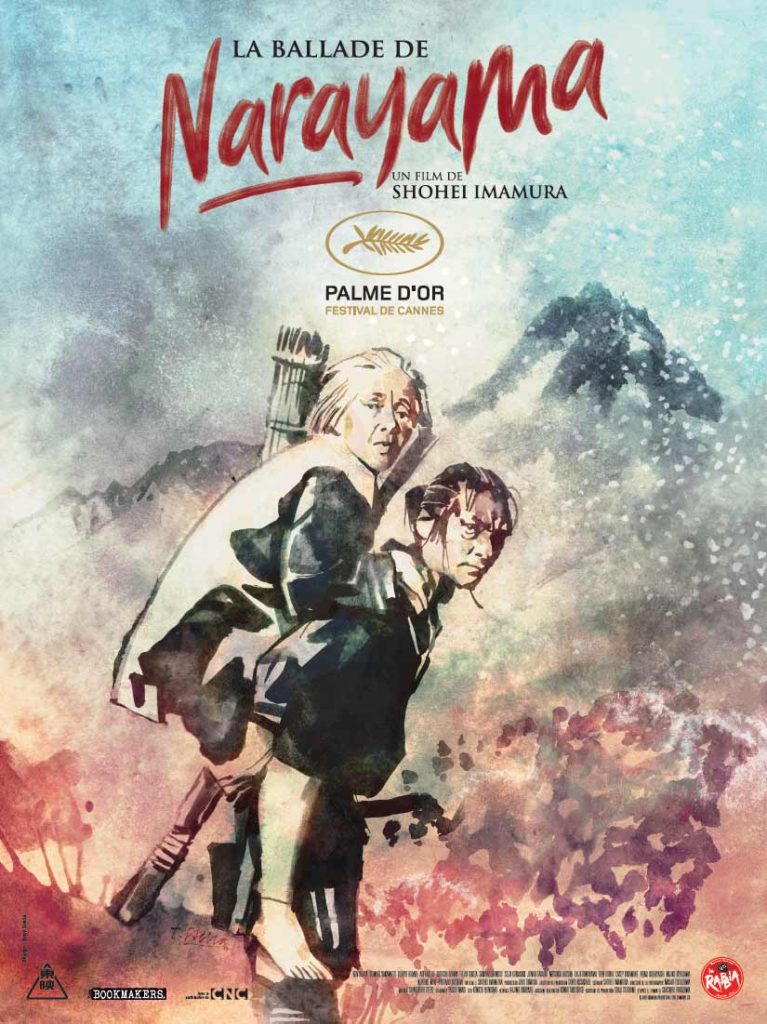

Indéniablement, Shōhei Imamura est un amateur de la surenchère. Mieux encore, c’est une chose que le cinéaste japonais semble beaucoup aimer à exploiter. Et c’est ce qui ressort en premier lieu dans La Ballade de Narayama — inspiré d’un roman éponyme de Shichirō Fukazawa —, film lui ayant permis de conquérir sa première Palme d’Or en 1983, avant la consécration de L’Anguille, en 1997. Difficile de dire si il s’agit là d’une bonne, ou d’une mauvaise chose, car justement, La Ballade de Narayama n’a de cesse de tremper dans une surenchère purulente, le laissant aussi bien flirter avec la barbarie que tutoyer une sagesse vigoureuse.

Tout le long de sa carrière, Imamura n’a eu de cesse de se pencher sur la bestialité de l’homme, dès que celui-ci est mis face au désir, ou à la peur (le vétéran arrêtant les bus dans Pluie Noire). C’est un cinéaste de la forme, exploitant cette dernière d’une manière aussi langoureuse que brutale. Et La Ballade de Narayama est, sans nul doute, la meilleure illustration de la « rythmique Imamura », tant le film est aussi pertinent qu’il est démonstratif, foncièrement dérangeant, voire même volontiers sinistre.

Sinistre car il s’agit là, si l’on devait résumer grossièrement, d’une véritable chronique de la vie et de la mort encrée dans une force spirituelle d’une grande noblesse, mais sans pour autant oublier de cristalliser un réalisme abject. Une scène vient notamment nous frapper d’une grâce envenimée : celle où un chasseur se laisse dérober un lièvre qu’il vient d’abattre, par un aigle. Et tout le long, Imamura n’a de cesse de mettre en scène la nature sauvage, qu’il s’agisse de celle de animaux, ou bien de celle des hommes. Nombreuses sont les scènes où sont cadrés en gros plans des animaux en plein accouplement, suggérant une scène érotique que l’on n’ose nous montrer. La bestialité du genre humain, c’est donc ce dont Imamura nous dresse ici le constat entre trivialité et truisme. Cependant, juger le film à travers cet aspect serait considérablement étroitiser son propos, puisque La Ballade de Narayama se penche également sur la filiation, et ce qui fait l’être humain un entité à part entière, le tout avec une subversion innée.

Forcément, voir un fils emmener sa mère à la mort a de quoi dépouiller l’humanité. Mais justement, à nous spectateur de faire abstraction de notre occidentalisme pour mieux lire entre les lignes. Car n’oublions pas que le cinéma est fluctuant, et que lorsque que l’on voit un fils déposer sa mère entre les mains de la faucheuse, il faut également voir, à l’inverse, une mère emmenant son fils dans les entrailles des sentiers de l’existence. La mort est le lot de tous les hommes, et La Ballade de Narayama nous rappelle ainsi que, tant que l’homme appartiendra à la nature, sa vie appartiendra à la mort. Cru et pittoresque, Imamura élève ainsi la cruauté comme le fondement du monde des hommes, et l’illumination comme but suprême. De quoi donner des frissons, mais surtout de quoi nous renvoyer à notre condition humaine, plaçant son abstraction face à notre désir de réponses.

À revoir au cinéma, en version restaurée par La Rabbia, dès le 11 Juillet.

Kiwi lui attribue la note de :

En bref

Quoi de plus animal que de mourir, mais quoi de plus humain que de chercher une réponse à la mort, à l’image du silence insoutenable de cette vieillarde. Pathétique, et simplement émouvant.