C’est un film, un lieu de tous les fantasmes, de toutes les légendes. Un sujet tabou à l’accès interdit, dans lequel chaque nuage est un nid d’interrogations, dans lequel chaque brin d’herbe raconte une histoire. C’est un autre monde, inconnu et par conséquent, effrayant. Un monde dépourvu de toute forme de rationalité. En quelque sorte, c’est un Eden, dans lequel courent les démons du quotidien, preuve que le Diable a besoin des hommes pour exister.

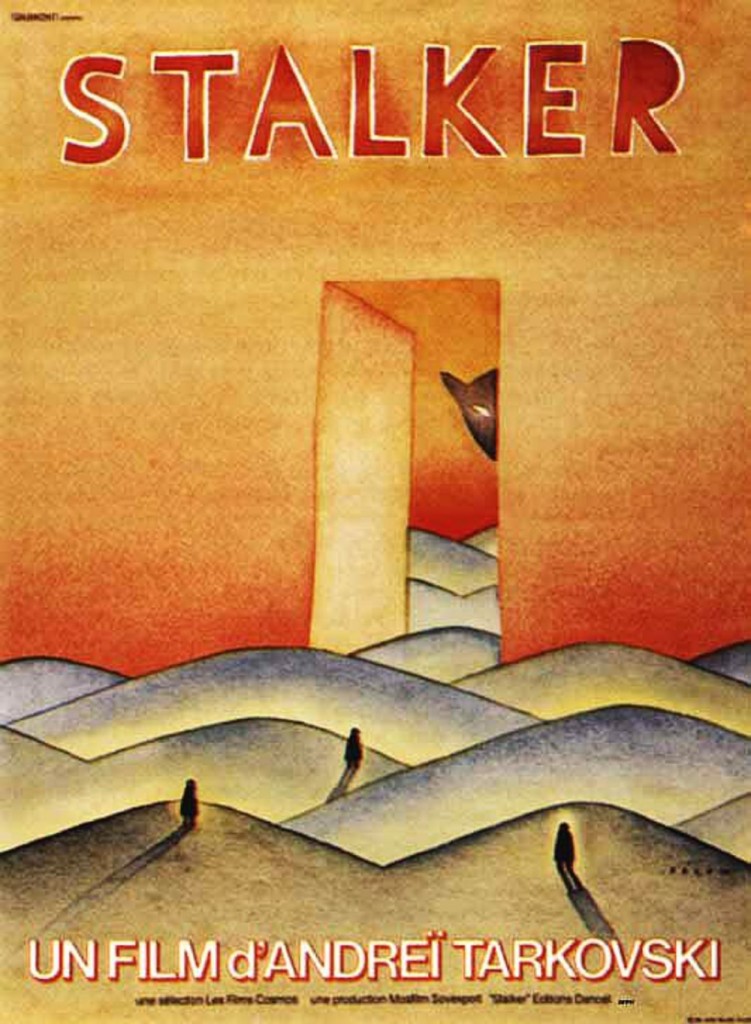

À travers ces trois personnages, marchant dans la poésie et la construction méticuleuse de chaque plan, apparaît le réel qui se révèle dans son abstraite insondabilité, illustrant une vision d’un monde en total déliquescence, stérile et impure, en proie à la transsubstantiation. On se sent alors emprisonnés, comme dans un incendie mental maladif, en pleine observation du temps, la peur que la poésie nous gagne, à travers ces murs rongés. À travers ce théâtre, accompagné par une symbiose de mélodies ancestrales qui plongent dans la perfection absolue, se redresse l’âme humaine mise à mal par ses propres angoisses métaphysiques.

Au delà des idées, des pensées et des mots, tout ici semble avoir été conçu pour troubler les frontières entre mental et physique. Une troublante passion parmi les ombres, le ciel caché par le cadre, les couleurs pures et apaisantes, l’ambiguïté que prennent les routes, ce monde qui vit sous nos yeux, s’écoulant dans une limpidité inouïe. Ici, on communique avec les esprits, avec le temps, on est habité par la peur de Dieu, on pénètre dans le destin d’une substance originelle, imprégné par la spiritualité qui s’élève à la hauteur de notre relation naturelle avec le monde à jamais anéanti.

Il faut ainsi lever les yeux vers le ciel, sans le voir, on peut le toucher, obtenir une chose indéfinissable sous l’abondance de l’obscurité, dans les entrailles de la mise en scène alors que les plans laissent jaillir leur secret, leur beauté hypnotique et envoutante, quelque part entre l’abstrait et le concret. La destruction de l’être dépasse la mort, alors que notre vie est résumée à celle des arbres. Car au bout de ce voyage initiatique, ne reste que l’humain, l’infini, la vérité, l’imagination, son espoir. Les personnages se laissent alors contempler jusqu’à leur intérieur. l’un est une photo de l’orgueil démesuré de la science moderne, l’autre est un écrivain sans inspiration, désabusé et schopenhauérien, ils ne partagent rien, sauf une prison endurcie, celle de leur Moi.

Andrei Tarkovski a accouché d’une œuvre qui lui a valu un an de tournage, une année qui l’a hautement éprouvé, entre son mépris pour la censure soviétique et le pouvoir, sans compter le budget fractionné qui lui vaut également de s’immobiliser en tant que chef décorateur en plus de tenir les rennes de la caméra. Il s’en sort au final avec sous son bras un pur objet d’abstraction cinématographique, un plaidoyer pour l’Homme, la renaissance de l’espoir, une métaphore de la création artistique dotée d’une puissance esthétique insaisissable. La fragilité de la réalité substituée à la vérité, à la recherche désespérée d’un sens, un sens qui ferait titre à l’existence.

Kiwi_ lui attribue la note de :

En bref

Dans cette caverne qu’est « Stalker », électrique et statique, Andrei Tarkovski annonce l’apocalypse, pourtant, n’oublions pas que l’amour et l’espoir furent ses mots clés.